¿Es legal el suicidio cuando, por ejemplo, pretende uno defender el propio honor? Yo he oído decir que muchos santos se suicidaron. Además, parece que todos los suicidas están locos. Si, pues, están locos, ¿con qué derecho les niega la Iglesia sepultura eclesiástica, condenándolos al infierno por el mero hecho? Por fin, ¿no es cierto que a veces el suicidio es un acto de valentía?

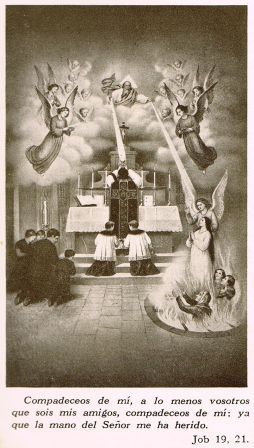

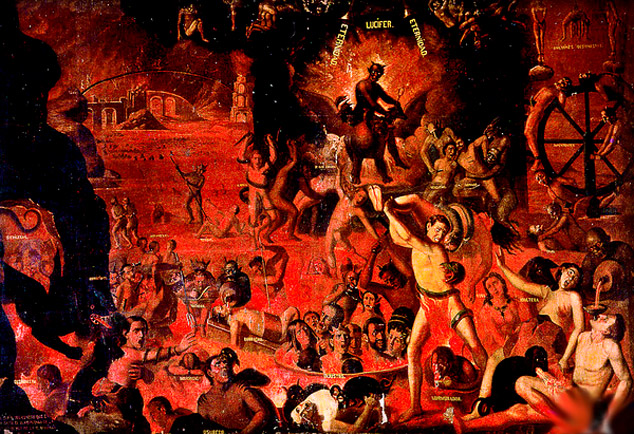

Suicidarse es quitarse la vida libremente, bien sea de una manera directa y violenta, como disparándose un tiro o tomando veneno; bien indirectamente, como sería exponerse a una muerte cierta sin causa que lo justifique. Aunque es cierto que muchos suicidas padecen de enfermedades mentales, es falso afirmar que todos ellos están locos. Tampoco es cierto que el suicidio sea un acto de valor como creían los estoicos paganos; al contrario, es un acto de cobardía, y va contra el quinto Mandamiento: “No matarás”. En general, el suicidio es fin de una vida de despilfarro, crímenes y otros vicios. El suicidio nunca es lícito, pues es contrario a la ley natural, en virtud de la cual todos estamos obligados a preservar la vida como el mayor de los dones recibidos de Dios, y es también contrario a la ley divina, que nos dice que Dios es el único que “tiene poder sobre la vida y sobre la muerte” (Sab. XVI, 13). Sólo Dios puede limitarla dándole principio y poniéndole fin. Además, el suicidio es un crimen contra la sociedad. El hijo, el padre, el esposo, el ciudadano que se suicida se niega cobardemente a prestar su prójimo los servicios que le debe. Ni vale la excusa de que las miserias de esta vida son con frecuencia intolerables. El Evangelio nos manda abrazarnos con la cruz para imitar más de cerca a Jesucristo y seguirle luego en la gloria. Los padecimientos de esta vida, bien llevados, son fuentes de gloria en el cielo.

Es falso que los santos cometieran suicidio. Hubo mártires, como Santa Apolonia de Alejandría (249), y otros muchos de que nos habla el Martirologio, que saltaron gozosos a las llamas sin aguardar a ser arrojados en ellas por los verdugos; pero estos actos heroicos sólo se pueden hacer por inspiración de Dios, ni merecen el nombre de suicidios.

Es cierto que la Iglesia niega sepultura cristiana a los que “se quitan la vida deliberadamente” (canon 1240) “desesperados y con ira” (Decreto del Santo Oficio, 16 de mayo de 1866); pero se abstiene de condenarlos al infierno. Esto pertenece a Dios únicamente.

¿No es cierto que la pena capital es un homicidio? ¿Por qué se ha de castigar el crimen cometiendo otro crimen?

La Iglesia católica ha mantenido siempre que el Estado tiene derecho para castigar con pena de muerte ciertos crímenes graves, perseverando así el orden y la seguridad dentro de las fronteras. Santo Tomás dice expresamente que “tal género de muerte no es homicidio”. Y el Papa Inocencio III declaró contra los valdenses que “el poder secular puede imponer pena de muerte sin pecar por ello gravemente”. El catecismo del Concilio de Trento dice que “los magistrados que condenara a muerte…, no sólo no son reos de homicidio, sino que obedecen perfectamente a esta ley (el quinto Mandamiento), que condena el homicidio”.

El Antiguo Testamento prescribió la pena de muerte para ciertos crímenes (Gén. IX, 6; Ex. XXI, 12, 14, 23; Levítico XX, 2; Deut. XIX, 12). El Nuevo Testamento presupone que el Estado tiene derecho a condenar a muerte a los criminales (Juan XIX, 10-11; Hech. XXV, 11) “porque es el ministro de Dios, el vengador que castiga a los que obran el mal” (Rom XIII, 4). Pero la Iglesia, aunque defienda el derecho que le asiste al Estado para ejecutar a los criminales, no cree que la aplicación de la ejecución es el único medio para evitar los crímenes. Eso lo deja al arbitrio de los ciudadanos. De hecho, son frecuentes los casos en que los obispos han pedido al Estado que indulte a criminales condenados ya a muerte, y el Derecho Canónico condena con irregularidad a cualquier clérigo que coopere en la ejecución de un condenado a muerte (canon 984). El argumento apodíctico que se suele aducir para probar que el Estado tiene derecho a imponer la pena de muerte es el derecho que tiene a la defensa propia. Así como el individuo tiene derecho a matar al adversario que le quiere quitar la vida, así el Estado tiene derecho a defenderse contra los enemigos externos (la guerra) y contra los enemigos internos (pena capital), que con sus crímenes amenazan echar por tierra los cimientos del orden social.

Como dijo Santo Tomás: “La ejecución de un malhechor es lícita, pues tiene por fin el bienestar de toda la comunidad” (2, 2, q. 64, a. 3). Hay quienes niegan la licitud de la pena capital; pero se fundan en un principio falso, pues creen que el crimen es una enfermedad hereditaria o nacida del ambiente en que uno se cría, y niegan, además, la libertad de la voluntad. Estos tales separarían a los criminales como separamos a los atacados de viruela y los ponemos en una casa de apestados. Para ellos, la cárcel es castigo más que suficiente aun para los crímenes más atroces. Hay otros que opinan que cadena perpetua es peor aún que la pena de muerte. Creemos que para la mayoría de los criminales la pena de muerte es mucho peor que cadena perpetua. El condenado a muerte pierde toda esperanza para siempre, mientras que el condenado a cadena perpetua ve en lontananza un indultillo o una “fuga”. Mientras uno vive, siempre queda la esperanza. Por eso decimos que, en general, la pena de muerte es un castigo mucho más eficaz que la cadena perpetua. A estos segundos les decimos que si el Estado tiene derecho a imponer un castigo más duro que la pena de muerte, se colige necesariamente que también tiene derecho para imponer esta pena.

En varias naciones de Europa, Bélgica, Holanda, Italia, Portugal y Rumania, en algunos cantones suizos y en algunos Estados de Norteamérica, se ha abolido la pena de muerte. Es muy discutible el resultado de esa abolición. Desde luego, abolir la pena de muerte no quiere decir que el Estado no tenga derecho a imponerla; a lo sumo, se seguiría que el Estado suspende temporalmente el ejercicio de un derecho. Ciertamente, está más en armonía con el espíritu del Evangelio restringir la pena de muerte a ciertos crímenes más horrendos, como el homicidio, la piratería y la traición. El inglés Blackstone condenó, y con razón, la legislación inglesa del siglo XVIII, en la que se contenían ciento sesenta delitos punibles con la pena de muerte.

Parece que la vivisección es inmoral, por la crueldad que supone contra los animales. ¿O es que no estamos obligados a tratar bien a los animales?

La vivisección es lícita y moral. Los animales fueron criados por Dios para servicio del hombre (Gén. IX, 3; salmo VIII, 8); por tanto, como dijo Santo Tomás, el hombre puede usar de ellos libremente, ya matándolos, ya de otra manera sin hacerles por eso injuria alguna (Contra Gentiles 50, 3, c. 112, n. 7). Hablar de los derechos de los animales y de nuestros deberes para con ellos es, por no decir otra cosa, ridículo. Oigamos al cardenal Newman: “Nosotros no tenemos deberes algunos para con los brutos, ni hay relación alguna de justicia entre ellos y nosotros. Claro está que no tenemos derecho a maltratarlos porque sí, que la crueldad es algo repugnante y contra la ley natural que Dios ha escrito en nuestros corazones; pero absolutamente hablando, los animales no tienen derecho a exigirnos nada. Dios los crió y los puso a nuestra disposición. Podemos, pues, valernos de ellos como nos plazca; podemos divertirnos con ellos y emplearlos en oficios duros para nuestro provecho; podemos, incluso, matarlos cuando y como nos parezca, con tal que lo hagamos de manera racional, no por crueldad o ensañamiento, pues, al fin y al cabo, tendremos que dar cuenta de todas nuestras acciones” (Omnipotente in Bonds).

La vivisección ha ayudado considerablemente al progreso en todos los ramos de la Medicina y Cirugía, y, gracias a ella, se han podido hacer descubrimientos importantísimos, como la circulación de la sangre, los efectos de ciertas drogas y venenos, la manera de conseguir la cicatrización de ciertas heridas; y, finalmente, los tratamientos en los animales han salvado muchas vidas humanas. En la vivisección no se somete a los animales a tormentos innecesarios, y, cuando es posible, se les da un anestésico, como a los pacientes más delicados.

¿No es cierto que la Biblia condena la guerra? En el Antiguo Testamento vemos que Dios no dejó que David edificase el templo “por ser hombre de guerra” (Paral. 28, 3), y Miqueas e Isaías afirmaron que la guerra cesaría con la venida del Mesías (Miq. IV, 3; Isaías II, 4; XI, 13). En el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo nos manda “ofrecer la mejilla izquierda al que nos hiera en la derecha” (Mat. V, 39). Asimismo reprendió a San Pedro por querer hacer uso de la espada (Mat XXVI, 52). Y San Pablo: “No os queráis vengar, sino dad lugar a que pase la cólera” (Rom XII, 19). Finalmente, ¿no es cierto que los Padres primitivos condenaron la profesión militar?

La Biblia no condena la guerra como inmoral intrínsecamente. Al contrario, en ella leemos que Dios:

1.° aprueba la guerra y la aconseja (Ex. XVII, 11; Deut. VI, 1; Judit IV, 6);

2.° hace milagros para que triunfen los hebreos (Gen. XIV, 19; Josué X, 11);

3.° es el Dios de los ejércitos y castiga a veces los pecados de los hombres mandando guerras (Isaí. III, 1; Deut XXVIII, 40; Jeremías V, 14).

El texto aducido en los Paralipómenos no condena la guerra, sino que se refiere al castigo de David por haber sido causa de la muerte de Urías (2 Rey XI, 17). Las predicciones pacíficas de Miqueas e Isaías se refieren, según unos, a la paz que había de traer a los hombres la redención, o, según otros, a las armas de paz que habrán de usar los cristianos para extender el Evangelio por el mundo. El primer Mandamiento de Nuestro Señor fue que amásemos a Dios y al prójimo por amor de Dios. Si todos cumpliésemos este Mandamiento, las guerras cesarían al punto. Pero flota sobre el mundo todo un nacionalismo pagano que rechaza los principios cristianos de caridad y justicia.

En el Nuevo Testamento, San Juan Bautista da consejos saludables a los soldados en su tiempo (Luc. III, 14), y Jesucristo alaba la fe del centurión (Mat. VIII, 10); pero ni San Juan, ni Jesucristo les mandan que abandonen su profesión por ser inmoral. En cuanto a las palabras de Jesucristo en el sermón de la montaña, hay que hacer notar que son consejos de perfección dirigidos al individuo, y San Pablo prohibe la venganza privada bajo pena de pecado mortal. La reprensión de Jesucristo a San Pedro no tiene nada que ver con la licitud o ilicitud de la guerra. Le reprendió sencillamente por su imprudencia en querer usar allí de violencia, ya que, como el mismo Señor dijo, podía llamar en su ayuda nada menos que doce legiones de ángeles.

Los padres primitivos nunca condenaron la guerra como intrínsecamente inmoral. Orígenes y Tertuliano aconsejaban a los cristianos que no fuesen de voluntarios, pues corrían grave peligro de apostatar. A la hora menos pensada, el soldado cristiano podía recibir una orden que llevaba consigo un acto de pública idolatría.

La Iglesia católica, aunque cree que la guerra es una de las peores calamidades que puede caer sobre un pueblo, sin embargo, si la guerra es justa, no la condena, antes sostiene que es lícita y moral. Condena el pacifismo de los cuáqueros, que no entienden cómo puedan ser compatibles la guerra y el cristianismo, y condena también el principio pagano de que una nación tiene derecho a agredir cuando le convenga. Hay guerras justas, y en tal caso la declaración de guerra es lícita.

Para que una guerra sea justa, tiene que reunir las condiciones siguientes:

1° los derechos del Estado han sido violados por otro Estado, o están, en grave peligro de ser violados;

2° la causa que motiva la guerra es proporcional a los males que se prevén;

3° ya se han agotado todos los medios pacíficos de un arreglo;

4° hay esperanzas fundadas de que una declaración de guerra mejorará la situación.

Si estas condiciones que exigen los moralistas católicos para justificar la guerra se cumpliesen en todos y cada uno de los casos, rarísima vez se han cumplido, las guerras serían un fenómeno raro. Pero hay hoy día un obstáculo gravísimo que impide una paz duradera. Nos referimos a ese nacionalismo exagerado, fomentado por la prensa, controlado por sociedades secretas o partidos interesados, a lo cual hay que añadir el espíritu de militarismo pagano moderno, que cree que las guerras son inevitables. Cada día leemos en revistas y libros que la próxima guerra echará por tierra la presente civilización, tanto material como espiritual. Es menester que el amor a la paz se arraigue en todos los corazones para evitar lo que sería una catástrofe sin precedentes.

Su Santidad Pío XI, en su primera encíclica, hizo un llamamiento general en favor de la paz universal, y la divisa de su pontificado es: “La Paz de Cristo en el Reinado de Cristo.”

BIBLIOGRAFIA.Apostolado de la Prensa, Decálogo de los diez Mandamientos.

Id.,El quinto, no matar.

Devine, Los Mandamientos explicados.

C. Corro, El suicidio.

Márquez, Filosofía moral.

Marxuach, Etica o moral.

Mendive, Elementos de Etica general.

Salicrú, Análisis del suicidio.

Castro Albarrán, El derecho a la rebeldía.