El cielo es, a la vez, la felicidad eterna y la morada donde habitarán eternamente los justos en la vida de ultratumba. En la Biblia recibe los nombres de reino de los cielos, reino de Dios, reino del Padre, vida eterna (Mat. V, 3; XIII, 43; XIX, 16; Marc. IX, 46), reino de Cristo, ciudad de Dios, paraíso, corona de vida de justicia, de gloria y nuestra herencia eterna (Luc. XXII, 30; Hebr. XII, 22; 2 Cor. VI, 4; Santiago I, 12; Hebr. IX, 15).

La bienaventuranza sobrenatural del cielo consiste en la visión intuitiva de la esencia divina. “Ahora vemos confusamente, como en un espejo; entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; entonces conoceré plenamente (a Dios) a la manera que yo soy conocido” (1 Cor XIII, 12).

Esta doctrina fue definida primero por Benedicto XII en 1336 y luego por el Concilio de Florencia, en 1349. El Concilio de Viena nos dice que para que nuestro entendimiento pueda ver a Dios, es perfeccionado sobrenaturalmente por el lumen gloriae o luz de la gloria. Nadie puede entrar en el cielo a no ser que esté en estado de gracia (Apoc. XXII, 27).

La felicidad suprema que allí se goza excluye forzosamente todo mal, sea éste moral o físico. “Y Dios les enjugará todas sus lágrimas; ni habrá ya muerte, ni alarido, ni llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas de antes son ya pasadas” (Apoc. XXI, 4).

Pero esa felicidad eterna será susceptible de grados. “Quien escasamente siembra, cogerá con escasez; y quien siembra a manos llenas, a manos llenas cogerá” (2 Cor IX, 6).

La intimidad que el alma tendrá con Dios en el cielo, sus relaciones con los santos, su inmunidad contra todo pecado, son gozos que nuestro entendimiento no puede alcanzar. “Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó a hombre por pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparadas para aquellos que le aman” (1 Cor. II, 9).

No cabe duda que en el cielo conoceremos a nuestros amigos y parientes, y por cierto con más intimidad; de donde se seguirá un amor muy superior al que les tuvimos acá en la tierra. Uno de los mayores goces del hombre en esta vida es el amor de los amigos y familiares. Dios, en vez de destruir en el cielo ese amor, le sobrenaturalizará. En el cielo todo es sobrenatural, sin que por eso sea antinatural. Al fin y al cabo, del amor y la amistad acá en la tierra son plantas excesivamente delicadas. No es raro ver amistades cambiadas en odios, y por cosas bien insignificante. Dígase lo mismo de las familias donde por desgracia abundan las riñas y las desavenencias. En la otra vida, cuando el alma está confirmada en gracia, los efectos del corazón serán mejorados y aumentados el ciento por uno. Amaremos a los nuestros en Dios y por Dios.

¿Cómo es posible que se encuentre feliz en el cielo el que tenga noticia de que sus parientes y amigos están en el infierno, y para siempre?

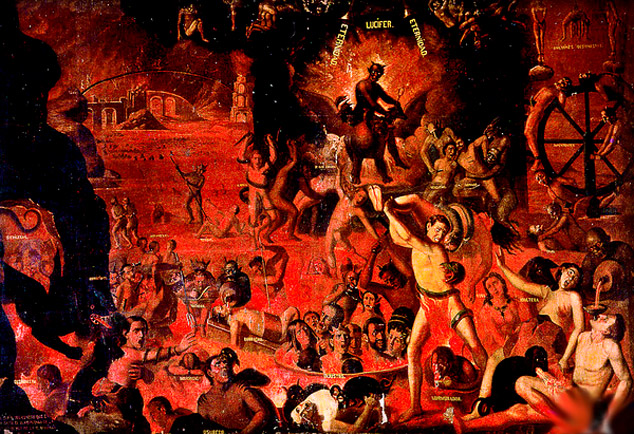

El cielo no es otra cosa que la visión beatífica, lo cual equivale a decir que los santos lo verán todo desde el punto de vista de Dios. Los sufrimientos de los condenados no pueden afectar a los bienaventurados más de lo que afectan a Dios, que es infinitamente feliz, a pesar de los padecimientos de sus criaturas en el infierno. Hay una diferencia grandísima entre la manera de habernos en esta vida y en la otra. Acá lloramos desconsolados si sospechamos que un miembro de nuestra familia está en el infierno. Por eso hay en la Iglesia tantas Ordenes y Congregaciones religiosas que se dedican con todo ardor a la salvación de los hombres. El deseo de convertir a los pecadores espolea vivamente a estos siervos de Dios y hace que ayunen y se destierren a tierras lejanas, exponiéndose continuamente a mil peligros por salvar a las ovejas extraviadas. Pero en la otra vida nuestros sentimientos tienen que cambiar necesariamente. Entonces tendremos por los condenados la misma simpatía que ahora tenemos por los demonios, porque nos haremos perfecta cuenta de que están en el infierno justísimamente. Rehusaron obedecer a Dios, murieron impenitentes y en el infierno odian y odiarán a Dios eternamente. Esto despoja a los condenados de todo aquello que acá en la tierra los hacía amables a nuestros ojos.

¿Qué quieren decir aquellas palabras: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”? (Marc. XIII, 31).

No es difícil el sentido de estas palabras. Jesucristo acababa de hablar de la destrucción del templo de Jerusalén, que se avecinaba, y del fin del mundo. A continuación añadió que, aun cuando el mundo y todas las cosas terrenas son fugaces y perecen, su Evangelio es eterno. Ya había expresado esta misma idea el profeta Isaías: “Los cielos se desharán como humo, y la tierra se consumirá como un vestido, y perecerán como estas cosas sus moradores. Pero la salud (el Salvador) que Yo envío durará para siempre, y nunca faltará mi justicia” (Isaí. 51, 6).

¿Qué se entiende por la “comunión de los santos”?

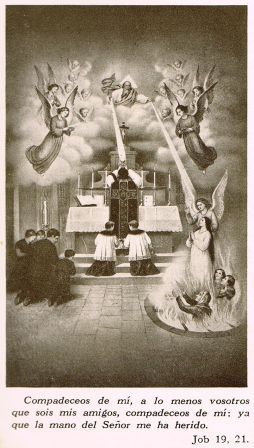

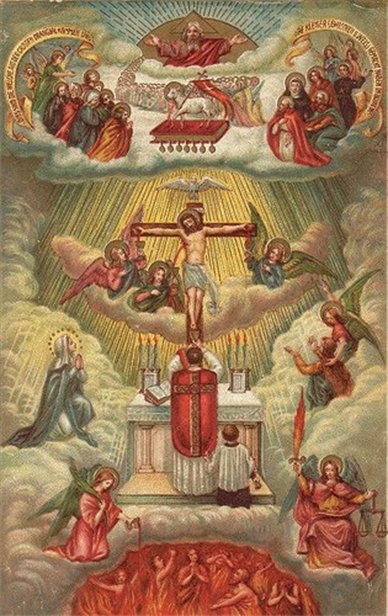

La comunión de los santos es el lazo espiritual que une a los fieles de la tierra a las almas del purgatorio y a los bienaventurados del cielo en un Cuerpo místico, cuya cabeza es Jesucristo y la participación de todos en una misma vida sobrenatural. Los santos, por su proximidad a Dios, obtienen de El gracias innumerables, tanto por nosotros los fieles como para las almas del purgatorio. Los fieles, acá en la tierra, con sus plegarias y buenas obras, honran y aman a los santos y con sus sufragios socorren a las almas del purgatorio. De este modo, todos constituimos un Cuerpo místico, cuya cabeza es Jesucristo.

Los Evangelios abundan en textos que nos hablan del reino de Dios, y dicen que es un reino divino y espiritual establecido por Jesucristo y unido por el vinculo de la caridad (Mat. III, 2, 11, 48; XII, 28; Luc. XVII, 20; XII, 49; Marc. 1, 5). Son ciudadanos de ese reino los justos de acá abajo, los santos y los ángeles (Mat. XIX, 29; Apoc. XXI, 10-27). San Juan dice de esta comunión que es “la unión entre nosotros y nuestra unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1, 3). San Pablo, hablando de este Cuerpo místico, dice que todos los fieles son miembros de él (Rom. XII, 5; Colos. 1, 18). Todos participan de las mismas bendiciones espirituales (1 Cor. XII, 13), de los mismos méritos (Rom. XII, 4-6; Efes. IV, 7-13) y de las mismas oraciones (Rom. XV, 30).

¿Dónde habla la Biblia del purgatorio o de las oraciones por los difuntos? ¿Creyeron los cristianos primitivos en un estado intermedio entre el cielo y el infierno? ¿No es más razonable suponer que, a la muerte, el alma va directamente, o al cielo, o al infierno?

La Iglesia ha definido la existencia del purgatorio en dos Concilios ecuménicos: el de Florencia y el de Trento. Dice así este último: “La Iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, basándose en las Escrituras y en la tradición de los Padres, ha declarado en otros Concilios sagrados, y recientemente en este Sínodo ecuménico, que existe un purgatorio y que las almas allí detenidas pueden ser ayudadas por los sufragios de los fieles y principalmente por el aceptable sacrificio del altar” (sesión 25).

Fundándose en la Sagrada Escritura, el mismo Concilio declaró (sesión 14, canon 12) que Dios no siempre remite toda la pena temporal debida por los pecados ya perdonados (Núm. XX, 12; 2 Rey. XII, 13-14).

El Apocalipsis nos dice que en el cielo no puede entrar nada que esté manchado (XXI, 7). Ahora bien: a nadie se le oculta que muchos cristianos mueren con pecados veniales. Siguese, pues, que todos aquellos que mueran manchados con pecados veniales o con pena temporal no remitida aún, tienen que expiar eso en el purgatorio.

La doctrina del Antiguo Testamento sobre el purgatorio puede verse clara y precisa en el libro segundo de los Macabeos (XII, 43-46). Después que Judas Macabeo venció a Gorgias, volvió con sus compañías a sepultar a los judíos que habían perecido en el campo de batalla. Tenían los muertos en sus vestidos algunos amuletos tomados de los ídolos de Jamnia, contra lo preceptuado por el Deuteronomio (VII, 25). Cuando Judas los vio, hizo oración a Dios para que perdonase ese pecado a los difuntos (12, 31-42), y, “juntando doce dracmas de plata, las envió a Jerusalén para que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los muertos”. No creyó que éstos habían pecado mortalmente, “pues consideró que los que habían muerto piadosamente tenían asegurada una paz muy grande”. Luego añade el escritor sagrado: “Es, pues, un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos, para que sean libres (de las penas) de sus pecados.”

Los protestantes no admiten los libros de los Macabeos, sino como apócrifos; pero eso lo hacen para no verse obligados a admitir estos textos que condenan su doctrina sobre el purgatorio. Aun cuando no hubieran sido inspirados, estos libros nos muestran lo que creían los judíos mucho tiempo antes de la venida de Jesucristo.

Nuestro Señor habla en el Evangelio de pecados que pueden ser perdonados “en el otro mundo” (Mat. XII, 32), lo cual se refiere al purgatorio, como afirman San Agustín (De Civ Dei 21, 24) y San Gregorio Magno (Dial 4, 39).

San Pablo habla de pecados veniales que serán borrados por el fuego y del alma que será salva, pero así como por fuego (1 Cor. III, 11-15).

Orígenes, San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín dicen que en este pasaje el apóstol se refiere al purgatorio. Asimismo, todos los Padres, los de Oriente lo mismo que los de Occidente, mencionan la costumbre apostólica de rogar por los difuntos.

Tertuliano (160-240) habla dos veces sobre las misas que se decían el día del aniversario del difunto. “Ofrecemos sacrificios por los muertos una vez al año, como si celebrásemos su onomástico” (De Cor Mil 3). “La viuda fiel hace oración por el alma de su esposo difunto, pidiendo para él, primero, refrigerio, y luego, unión y compañía con ella después de resucitados: y con este objeto hace oblaciones el día del aniversario de su muerte” (De Monog 10).

San Cipriano (200-258) decretó que no se dijesen misas por el sacerdote que hubiese desempeñado el oficio de ejecutor en los testamentos (Epist. 66).

San Ambrosio, en las honras fúnebres del emperador Teodosio, decía: “Dad, Señor, descanso perfecto a tu siervo Teodosio, ese descanso que habéis preparado para vuestros santos… Yo le he amado, y por eso quiero estar con él en la tierra de los vivos; ni descansaré hasta que con mis lágrimas y oraciones le lleve allá a donde sus buenas obras le reclaman, al monte santo del Señor.”

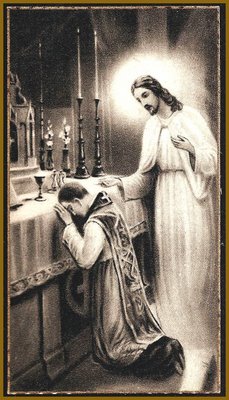

A San Agustín le dijo su madre, Santa Mónica, momentos antes de morir: “Entierra este cadáver donde quieras; no te aflija en modo alguno su cuidado. Lo que sí te encarezco es que dondequiera que estés te acuerdes de mí ante el altar del Señor” (Confes 11, 27).

San Cirilo de Jerusalén (315-386) escribe así: “Luego rogamos por los santos Padres y por los obispos que nos han precedido, así como por todos los que han muerto en comunión con nosotros, pues creemos que las almas por las cuales se ruega reciben gran ayuda mientras se celebra el santo y tremendo sacrificio” (Cath Myst 5, 9).

San Juan Crisóstomo (334-407): “No son vanas las oblaciones que se hacen por los difuntos; no son vanas las súplicas, no las limosnas” (Act. Apost XXI, 4). También son de mucho valor en este punto las oraciones de las liturgias más antiguas, tanto orientales como occidentales.

Dice así la liturgia romana: “Acuérdate, ¡oh Señor!, de tus siervos, que nos han precedido con el sello de la fe y duermen el sueño de la paz. Te suplicamos, Señor, que les concedas un lugar de refrigerio, luz y paz, por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.” Estas palabras, “refrigerio, luz y paz” pueden verse en no pocas inscripciones de las catacumbas. En muchas tumbas cristianas de los tres primeros siglos se encuentran estas frases por demás significativas: “En paz”, “Tenga luz eterna en Cristo”, “Que Dios te dé el refrigerio.” Hoy día solemos escribir R. I. P., o sea: Descanse en paz.

Toda esta serie de testimonios no pesan nada en la balanza protestante. La doctrina cristiana está tan entrelazada toda ella, que la negación de un dogma lleva forzosamente a la negación de muchos otros. Al afirmar Lutero que la fe sola nos justificaba, se vio forzado a negar la distinción entre pecado mortal y venial, la pena temporal, la necesidad de las buenas obras, la eficacia de las indulgencias y la utilidad de las oraciones por los difuntos. Efectivamente, si el pecado no es, en realidad, perdonado, sino sólo cubierto; si el “hombre nuevo” del Evangelio es Jesucristo imputando su propia justicia al que aún es pecador, siguese lógicamente que rogar para que los difuntos sean libres de la pena temporal de sus pecados es un contrasentido. La negación luterana del purgatorio implica dos hechos a cual más absurdos, a saber: o que la mayoría de los cristianos se condenan, o que Dios, “por un cambio repentino y mágico”, purifica el alma a la hora de la muerte para que se salve. Para Lutero no hay términos medios. En cambio, los católicos tenemos una doctrina más consoladora y más conforme a razón. Hay que admitir que muchos mueren con pecados veniales y con la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en, cuanto a la culpa.

De ordinario cometemos muchos pecados veniales, de los cuales nos olvidamos pronto, sin que se nos pase por las mentes arrepentimos de ellos, porque los tenemos en poco. Hay pecadores que viven apartados de la religión años y más años, y, por fortuna, se convierten a Dios en el lecho de muerte. Estos tales mueren de ordinario con mucha pena temporal, que habrán de pagar en la otra vida “hasta el último cuadrante”.

Aun el filósofo pagano Platón distinguió entre las ofensas curables e incurables que han de ser castigadas en la otra vida; unas, temporalmente; las otras, eternamente. Yo me he encontrado con protestantes—algunos de ellos luteranos— que me han confesado sin ambages que rezan a menudo por sus parientes difuntos, aunque los pastores les dicen lo contrario; porque, según me han dicho, los difuntos no eran ni tan perversos que merecieran el infierno, ni tan buenos que pudieran entrar en el cielo pronto. Me acuerdo de una señora de Baltimore, luterana, que todos los días rezaba por su esposo difunto. Sin haber leído en su vida a San Agustín, estaba cumpliendo a la letra lo que dijo el santo, a saber: “Que hay muchos que salen de esta vida ni tan malos que no merezcan ser mirados con misericordia, ni tan buenos que tengan derecho a entrar en seguida a gozar de la bienaventuranza” (De Civ. Dei 24). Esta doctrina sobre el purgatorio es, además, tan conforme a razón, que muchos escritores no católicos se han visto forzados a admitirla. Mallock dice que, “lejos de ser ésta una superstición superflua, es ni más ni menos lo que la razón y la moralidad piden a una”.

Bibliografia

Apostolado de la Prensa, El Purgatorio y los sufragios

Id. Acto heroico en favor de las benditas almas.

Bilbao, Pláticas sobre el cielo.

Castaño, El dogma del purgatorio.

Drexiellus, El cielo, ciudad de los bienaventurados.

Electo, El cielo.

Garau, El purgatorio.

Ruiz Amado, El cielo.

Vidal, ¡Pobres almas!.

Vilariño, El cielo.

Id. El purgatorio.