Jefe de los apóstoles.

La dignidad  que había sido elevado este apóstol, no le impidió el dar una caída enorme negando a su Maestro durante su pasión; pero la prontitud y amargura de su arrepentimiento, el valor de que se vio animado después de haber recibido el Espíritu Santo, y la constancia de su martirio, repararon completamente esta falta. “Con este ejemplo, dicen los Padres de la Iglesia, ha querido Dios manifestar que los justos deben temer siempre su propia debilidad, y que los pecadores penitentes pueden esperarlo todo de la misericordia divina”. Jesucristo, después de su resurrección, lejos de echar en cara a San Pedro, su poca fidelidad, lo trato siempre con la misma bondad que antes.

que había sido elevado este apóstol, no le impidió el dar una caída enorme negando a su Maestro durante su pasión; pero la prontitud y amargura de su arrepentimiento, el valor de que se vio animado después de haber recibido el Espíritu Santo, y la constancia de su martirio, repararon completamente esta falta. “Con este ejemplo, dicen los Padres de la Iglesia, ha querido Dios manifestar que los justos deben temer siempre su propia debilidad, y que los pecadores penitentes pueden esperarlo todo de la misericordia divina”. Jesucristo, después de su resurrección, lejos de echar en cara a San Pedro, su poca fidelidad, lo trato siempre con la misma bondad que antes.

El primero de los milagros obrados por San Pedro, y referido en las Actas de los apóstoles (III, 3 y 4), merece mucha atención. Iban San Pedro y San Juan al templo, cuando los judíos tenían costumbre de reunirse en él para orar; ven en una de sus puertas a un cojo de nacimiento, conocido por tal en todo Jerusalen; lo curó San Pedro con una palabra en nombre de Jesucristo; aquel hombre sigue a su libertador, regocijándole de alegría, y bendiciendo a Dios; la multitud admirada se reúne para contemplar el prodigio. Entonces levanta la voz el apóstol, acusa a aquellos que poco antes habían pedido la muerte de Jesús del crimen que habían cometido; testifica que aquel Jesús crucificado y muerto a su vista ha resucitado, que por su nombre y poder acaba de ser curado el tullido, que es el mesías predicho por los profetas; nadie se atreve a acusar a san Pedro de impostura; cinco mil judíos de convencen de la evidencia, y creen en Jesucristo.

Al ruido de este acontecimiento, los jefes de la nación se reúnen y deliberan, preguntan a San Pedro, el que les repite lo que dijo al pueblo, y sostiene el mismo hecho, la resurrección de su Maestro. El resultado de la reunión es prohibir a los apóstoles predicar mas en el nombre de Jesucristo; aunque protestan que obedecerán a Dios mas que a los hombres, se les deja marchar por temor de que subleven al pueblo.

He aquí un hecho público, notorio, fácil de probar. ¿Ha osado discípulo del Salvador inventarlo y publicarlo en el mismo tiempo, y citar cinco mil testigos oculares? Si son impostores los apóstoles, ¿quién impide a los jefes de la nación judía encruelecerse contra ellos? Aun no han hecho los apóstoles mas que un milagro, Jesús había hecho millares cuando le dieron muerte. El temor de sublevar al pueblo no les impide el dejar apedrear a San Esteban, ni de enviar a Saulo a Damasco, con el encargo de poner a los fieles en las cadenas, y conducirlos a Jerusalen. ¿Por qué tranquilidad con que sufren la resistencia de San Pedro y de San Juan?

Quizá se dirá que despreciaron el pretendido milagro, y las consecuencias que podía tener; mas toda su conducta demuestra que estaban alarmados de los progresos que hacían los apóstoles, que hubieran querido taparles la boca, que no obstante no se atrevieron a intentar convencerlos de impostura. Luego es la verdad de los hechos la que los ha conservado en la inacción.

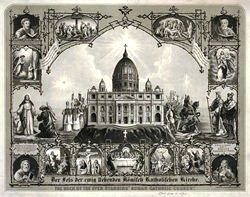

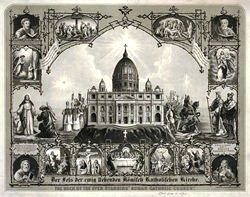

Por espacio de mucho tiempo se obstinaron los protestantes en que San Pedro no había ido a Roma, y que nunca había establecido allí su silla; está probado el hecho contrario con los testimonios de San Clemente, de San Ignacio y de Papías, todos tres discípulos de los apóstoles; Cayo, sacerdote de Roma. San Dionisio de Corinto, San Clemente Alejandrino, San Ireneo y Orígenes testificaron lo mismo en el siglo II y III siglo; ninguno de los Padres de la Iglesia ha dudado de ello en los siglos siguientes. En el IV, el emperador Juliano decía que antes de la muerte de San Juan los sepulcros de San Pedro y San Pablo eran ya honrados en secreto; en San Cirilo, l. 10, p. 327; de modo que aquellos sepulcros ciertamente estaban en Roma, puesto que allí están todavía. Dom Calmet ha reunido estas pruebas en una disertación sobre este asunto, (Biblia de Aviñon, T. 16, p. 173).

Es constante que cuando San Pablo escribió su Carta a los Romanos, no había estado todavía en Roma; lo dice expresamente (I,13) y sin embargo les escribió que su fe estaba anunciada por todo el mundo (v. 8); lo repite, XV, 22. Luego la Iglesia de Roma estaba fundada antes que San Pablo apareciese en ella. ¿Quién era su fundador, sino San Pedro, como lo atestiguan todos los antiguos?

Tomaremos de la obra publicada por el abate Gerbert, con el título de Bosquejo de Roma cristiana, una descripción de la Cátedra de San Pedro, y las pruebas de su identidad con la que usó San Pedro:

“El primero de los monumentos que se conservan en Roma en la Basílica vaticana, es la Cátedra de San Pedro. Sabemos que desde un principio tuvieron sillas los obispos, a las que se le daban este nombre. Era una señal de honor y símbolo de autoridad el hablar sentados. A su muerte se colocaban al menos de tiempo en tiempo sus sillas en sus sepulcros. Los primeros fieles tenían un gran respeto a las sillas de que se habían valido los apóstoles para enseñarles la fe, o para cumplir otras funciones de su ministerio. Debieron de conservarse con cuidado; lo que parece indicado por aquellas palabras de Tertuliano que con respecto a esto representa las tradiciones del siglo II. “Recorred, dice, en el libro de las Prescripciones contra los herejes, recorred las iglesias apostólicas, en las que presiden en su lugar las mismas cátedras de los apóstoles, y en las que se leen en alta voz sus cartas autenticas”.

“Nos dice Eusebio que en su tiempo se veía en Jerusalen la cátedra de su primer obispo Santiago el Menor, que habían salvado los cristianos a través de todos los desastres que habían abrumado esta ciudad. Sabemos también que la Iglesia de Alejandría poseía la de San Marcos, su fundador, que uno de sus obispos llamado Pedro, habiéndose sentado a los pies de esta misma cátedra en una ceremonia pública, y habiéndole gritado todo el pueblo que tomase asiento en ella, había respondido el obispo que no era digno” (Act. S. Petr. Alexand. mart., traducidas del griego al latín por Anastasio et Bibliotecario). La Iglesia de Roma debió poner al menos al menos tanta diligencia y cuidado en conservar la del Príncipe de los apóstoles, cuanto que, además de los motivos de piedad comunes a todo los cristianos, era el carácter romano, como se sabe, eminentemente conservador de los monumentos, y que las catacumbas daban a los fieles de Roma una gran facilidad para ocultar en ellas como lugar seguro un depósito tan precioso.

Según una tradición de origen inmemorial, san Pedro se sirvió de la cátedra que ahora se halla en el fondo de la Iglesia, y que ha sido cubierta de una chapa de bronce. Antes de esa época había sido colocada sucesivamente en otras partes de la basílica. Los textos que ha recogido Phaebus, De identitate cath. B. Petri, Romae, 1666, particularmente en los manuscritos de la Biblioteca Vaticana, nos hacen seguir su historia en estas diversas traslaciones. El papa Alejandro VII, que la ha fijado en el lugar que se veneramos en la actualidad, la había mudado de la capilla que sirve en el día de batisterio, donde poco tiempo antes la había trasladado Urbano VIII (Carol. Fontana, de Basil. vat., c. 29). Anteriormente había estado depositada en la capilla de las reliquias de la antigua sacristía (Grimald., manus. Catal. sac. relig. Basil. vat.). Sabemos también que había permanecido algún tiempo en otro oratorio de esta sacristía, el de Santa Ana, después de haber estado en la Capilla de San Adrian, cerca del lugar donde está ahora la cátedra del Penitenciario mayor. Adriano I la había fijado allí en el siglo VIII. Durante este periodo, varios pasajes hacen mención de ella. . Citaremos aquí algunos, pera señalar la serie de la tradición relativa a un monumento tan venerable. Se trata el de una Bula de Nicolas III, en 1279: Denarii qui dantur portantibus ad altare et reportantibus cathedram S. Petri. Pedro Benito, canonigo de la basílica vaticana en el siglo XII, ha dejado un manuscrito que contiene reseñas sobre la liturgia de esta Iglesia; he aquí la que señala para la fiesta de la cátedra de San Pedro: “El oficio es el de la misma fiesta del apóstol; solo a vísperas, a maitines y a laudes se canta la antífona Ecce sacerdos. Estación en su basílica. En la misa el pontífice debe sentarse en la catedra, in cathedra. In cathedra S. Petri legitur sicut in die natali, tantum ad vesperas, ad matutinum et laudes canitur: Ecce sacerdos. Statio ejus in basilica; dominus papa sedere debet in cathedra ad misam”. Desde los primeros siglos acostumbraban los papas a sentarse a una silla elevada, no solo para la Misa, sino también mientras vísperas, maitines y laudes; cuando asistían a los oficios, lo que se verificaba muchas veces en el año en las festividades. Es evidente, según esto, que notándose como una rúbrica particular de la fiesta de la cátedra de San Pedro, que mientras la misa debía sentarse el papa en la cátedra, el autor que acabamos de citar ha designado la misma cátedra que la tradición consideraba como de San Pedro. Por otro lado, en todo su libro, cuando habla solamente de la cátedra ordinaria del pontífice, la designa siempre como silla elevada. Pedro Manlio, que pertenece a la misma época, dice haber leído en Juan Cabalino, que en el siglo anterior, bajo Alejandro II, había sido respetada la cátedra de San Pedro por un incendio que había consumido los objetos que la rodeaban. También hallamos en un escritor del siglo II, Othon de Freissinque, pasajes que hacen mención de ella. Vemos por las narraciones de Anastasio el Bibliotecario relativas a los siglos VIII y IX, que el papa elegido era al principio conducido al Patriarcado de Letran, donde se sentaba sobre el trono pontifical; que el domingo siguiente iba adornado del manto pontifical a la basílica vaticana, y que allí tomaba asiento en la apostólica y santísima cátedra de San Pedro: estás son las palabras empleadas por Anastasio.

Henos ya aquí en el siglo VIII, es decir, en tiempo en el el papa Adriano la hizo establecer en el oratorio consagrado al santo, cuyo nombre lleva. Los textos de Anastasio nos hacen remontar todavía mas allá, puesto que, , hablando del uso de que acabamos de tratar, le llama la costumbre antigua, la costumbre encanecida por los tiempos cana consuetudo. El catalogo delos santos oleos enviados por Gregorio el grande a Teodolinda, reina de los lombardos, hace mención del oleo de las lamparas que ardían delante de la cátedra en que se había sentado San Pedro, de oleo de sede ubi prius sedit Petrus. Parece que en esta época los fieles la encontraban antes de entrar a la basílica; se hallaba cerca de la plaza que ocupa hoy la Puerta Santa, (Hist., temp. vatic., cap. 24). Los neófitos, vestidos de la túnica blanca del bautismo, eran conducidos al pie de está cátedra para venerarla. Refiriendo este hecho Ennodio, en su Apología por el el papa Simaco, designa este monumento de una manera muy terminante. “Se les lleva, dice, cerca de la silla de manos de la confesión apostólica, y mientras que ellos derraman con abundancia las lágrimas que la alegría les hace correr, la bondad de Dios redobla las gracias que han recibido de él”. Esta expresión, de silla de manos, caracteriza exactamente la forma especial y el destino primitivo de esta silla. Ennodio escribía a principios del siglo VI. El IV nos da un testimonio muy positivo de Optato Milevitano. Dirigiéndose a los cismáticos, que se vanagloriaban de tener partidarios en Roma, les hace esta interpolación: “Que se pregunte a vuestro Macrobio dónde se sienta en esta ciudad; ¿podrá responder: me siento en la cátedra de Pedro?”, si no hubiese dicho mas este autor, se podría dudar de que hablara de este pasaje de la cátedra material, como no trataba de historia, sino de polémica, hubiera podido muy bien valerse de esta expresión, para significar solamente la cátedra moralmente tomada, o la autoridad de San Pedro que sobrevivía en sus sucesores, y era desconocida por los cismáticos, contra los que argumentaba. Mas lo que añade no deja lugar a esta suposición: “Aun no se dice, si Macrobio ha visto solamente esta cátedra con sus propios ojos”. Evidentemente ha querido designar la cátedra material, lo que por otro lado está confirmado con todo el pasaje, en el que continua oponiendo a los cismáticos los monumentos de San Pedro y San Pablo.

En lenguaje de los primeros cristianos, la palabra memoria era empleada para designar los monumentos fúnebres de los apóstoles o de los mártires. Esta palabra ha podido aplicarse después a las basílicas erigidas sobre estos sepulcros.

Es pues evidente que esta cátedra ha sido expuesta públicamente a la veneración de los cristianos, en el mismo siglo en que el cristianismo ha tenido la libertad del culto público. No es pues sorprendente que no se haya hecho mención de ella en los documentos de la época anterior: al contrario, lo sería el que hubiesen hablado de la misma. No nos quedan mas que un pequeño número de escritos redactados en Roma durante los tres primeros siglos; las actas de los mártires no mezclan en cada una de sus narraciones monumentales, y si es que las indican, muchas veces lo hacen con una sola palabra, el lugar del suplicio y el de la inhumación. Las obras apologéticas y polémicas tenían que hacer algo mas preciso que el cuidado de llevar nota de muebles sagrados, lo que por otro lado hubiese sido una indiscreción peligrosa, que hubiera podido provocar las pesquisas de los paganos.

No fue hasta el siglo IV cuando otras cátedras, contemporáneas a la de San Pedro, la de Santiago en Jerusalen, y la de San Marcos en Antioquia, aparecieron al público y en la historia. Entonces se apuraron los cristianos a venerar en la claridad de sus basílicas los depósitos que habían conservado en las bóvedas subterráneas. Todo es para persuadirnos que la cátedra de San Pedro había estado oculta en el santuario mismo de su sepulcro. Un manuscrito de la Biblioteca Barberina (Mich. Leonic., not., manus) asegura positivamente que ha sido, puede creerse, el eco de un recuerdo tradicional, o de noticias consignadas en algunas hojas de los archivos romanos que se han perdido. Según toda la probabilidad, en la época de las construcciones hechas por San Silvestre en la confesión de San Pedro, ha sido cuando esa cátedra se ha ofrecido a la publica y libre devoción de el pueblo, que afluían al templo de Constantino acababa de erigir. Después de salir del sepulcro, ha recorrido en procesión la gran basílica, ha visitado sucesivamente en la continuación de los siglos el vestíbulo, las capillas, el coro,para venir a establecerse por último en el lugar radiante que ocupa en el día, iluminada por la parte superior con la aureola de la columna que cae sobre ella, coronada de ángeles, ligeramente sostenida por cuatro doctores del rito latino y del rito griego, San Ambrosio, San Agustín, San Atanasio, San Juan Crisóstomo, y colgada encima de un altar dedicado a la Santísima Virgen y a todos los santos pontífices.

Hace algunos siglos que los papa dejaron de servirse de ella en las fiestas solemnes. Su antigüedad podía hacer temer que esta preciosa reliquia sufriesen algún deterioro, si se continuaba sacándola y empleándola para las funciones del culto; el esmero de su conservación la ha puesto fija e inmóvil. También por esto ha sido cubierta por Alejandro VII con una chapa de bronce.

Otras fuentes nos señalan que San Pedro al llegar a Roma en el siglo de Augusto y bajo el reinado de Claudio, recibió en ella hospitalidad en casa del senador Prudente, convertido por él al cristianismo. Allí es donde se tuvieron las primeras reuniones de los fieles, allí donde se le dio su silla pastoral. Como la silla era una señal de autoridad, es muy natural que Prudente, con este objeto, se hubiese procurado un mueble distinguido. Habiendose establecido San Pedro en la casa de Prudente, se reunieron los neófitos en una sala para oírle predicar y recibir de él el sello del bautismo. Se eligió sin dilación entre los muebles de esta casa, que la víspera era todavía pagana, una silla de honor de que pudiese usar presidiendo aquella asamblea religiosa.

l° Debilidades humanas.—Más que ninguna otra doctrina, el catolicismo sube ponernos en guardia contra la debilidad humanas. En sus jefes, en sus dignatarios, en sus miembros, la Iglesia depende de los hombres. ¿Por qué reprochar a la Iglesia la malicia de estos pobres hombres que ella, precisamente, ha querido desbastar, purificar y elevar a un ideal superior?

l° Debilidades humanas.—Más que ninguna otra doctrina, el catolicismo sube ponernos en guardia contra la debilidad humanas. En sus jefes, en sus dignatarios, en sus miembros, la Iglesia depende de los hombres. ¿Por qué reprochar a la Iglesia la malicia de estos pobres hombres que ella, precisamente, ha querido desbastar, purificar y elevar a un ideal superior?

¡Yo soy la Vida!

¡Yo soy la Vida! que había sido elevado este apóstol, no le impidió el dar una caída enorme negando a su Maestro durante su pasión; pero la prontitud y amargura de su arrepentimiento, el valor de que se vio animado después de haber recibido el Espíritu Santo, y la constancia de su martirio, repararon completamente esta falta. “Con este ejemplo, dicen los Padres de la Iglesia, ha querido Dios manifestar que los justos deben temer siempre su propia debilidad, y que los pecadores penitentes pueden esperarlo todo de la misericordia divina”. Jesucristo, después de su resurrección, lejos de echar en cara a San Pedro, su poca fidelidad, lo trato siempre con la misma bondad que antes.

que había sido elevado este apóstol, no le impidió el dar una caída enorme negando a su Maestro durante su pasión; pero la prontitud y amargura de su arrepentimiento, el valor de que se vio animado después de haber recibido el Espíritu Santo, y la constancia de su martirio, repararon completamente esta falta. “Con este ejemplo, dicen los Padres de la Iglesia, ha querido Dios manifestar que los justos deben temer siempre su propia debilidad, y que los pecadores penitentes pueden esperarlo todo de la misericordia divina”. Jesucristo, después de su resurrección, lejos de echar en cara a San Pedro, su poca fidelidad, lo trato siempre con la misma bondad que antes.